理解することが、第一歩

片頭痛は人生をむしばむような苦しみである一方、きちんとした治療を行うと、ほとんどの症状をコントロールでき生活を一変できる可能性があります。ご自身でも片頭痛をしっかり勉強いただくのが一番の近道です。外来診療は、「理解を深める場」です。一度の受診で完璧に理解する必要はありません。分からないことは、しっかり質問してください。

本稿に当院としての見解をまとめました。是非ご一読下さい。

総論

少し難しいですが、症状、病名、病態、原因、誘因、対処法、治療という言葉についてそれぞれ理解しましょう。英語では頭痛=headache、片頭痛=migraineで、とは全く違う単語です(「偏頭痛」ではなく「片頭痛」とするのが正式です)。頭痛は症状を表す単語、片頭痛は病名です。片頭痛の原因は体質です。ある方とない方がいます。誘因は、ストレス、睡眠不足、ホルモン、光音匂いなど様々です。病態は主に二つで、脳に異常な電流が流れることと、神経と血管に炎症が起こること(神経原性炎症)です。対処法は生活の中でこうした誘因を避けること、治療は年単位での計画を立てながら薬物療法(薬)を行うこと、です。頭痛外来では、診断から治療まで医師・看護師・スタッフが並走します。

誤解の多い片頭痛

片頭痛という名前は非常に有名ですが、巷では、いわゆる肩こり・ストレス頭痛である緊張型頭痛と混同されていることも少なくありません。以下はよくある誤解です。

✕片側が痛いから片頭痛

✕脈を打つような痛さだから片頭痛

✕家族も片頭痛持ち(自己診断で)だから私も片頭痛

✕片頭痛の薬を出されたから片頭痛

どれも、これだけで、片頭痛とは断定できないものばかりです(本当に片頭痛の可能性もありますが)。

また、治療薬についても、こんな誤解を多々見受けます。

✕トリプタン・ジタンは普通の痛み止めが効かなかった時に使う、ランクの高い痛み止め

この逆の順で内服するのなら正解ですが、トリプタン・ジタンはそもそも痛み止めではありません。

診断は、国際頭痛分類第3版(ICHD-3)をもとに行います。片頭痛を持っている方も片頭痛以外の頭痛(緊張型頭痛など)になることもありますので、ご自身でも診断できるようになることが大切です。

頭痛ではなく発作

片頭痛という単語に「頭痛」が含まれていますが、典型的な片頭痛は、前兆→頭痛→嘔気→眠気(とりあえず寝る)と続きます。この他にも、光・音・匂いの過敏症、下痢、鼻づまり、発汗、めまいなども片頭痛の症状です。「頭痛」ではなく「発作」と捉えるとわかりやすくなります。有名なトリプタン・ジタンは頭痛薬ではなく「発作止め」です。片頭痛のある方は発作時以外も、片頭痛発作が来るのではないかという不安を抱えていたり、なんとなく頭がすっきりしない日が続くという生活もされています。これを「発作間欠期の支障」と呼び、これらも治療対象になります。

診断の決め手

片頭痛は前兆がある場合、無い場合があります。非常に有名な前兆として「閃輝暗点(せんきあんてん)」がありますが、これは片頭痛の20-30%にしかないと言われます。国際頭痛分類による片頭痛の診断基準を示します。前兆がある場合、以下のうち2つ、前兆が無い場合は以下の全てが当てはまると片頭痛となります。

- 人生で5回以上の発作

- 4時間から3日に渡る発症持続

- 片側だけ、拍動性、中程度から激しい痛み、日常的な身体動作で症状悪化、のうち2つ以上

- 吐き気や嘔吐、羞明、音声恐怖のうち1つ以上

国際頭痛分類はちょっと難しいので医師に任せましょう。

現実的には「どんどん痛くなる時間があること」「頭痛以外の症状があること」が診断の決め手です。昔は「NHK:N(寝込む)、H(吐き気)、K(感覚過敏)」と言われていましたが、その他にも片頭痛の症状はたくさんあります。

ほとんどの片頭痛の方は、片頭痛と緊張型頭痛と混ざった「混合型頭痛」のケースが圧倒的に多く、「自分が片頭痛どうか」より「自分の頭痛の中で、どれが片頭痛でどれがその他の頭痛なのか」の見極めが大切です。半日から1日かかって頭痛がひどくなったらまず片頭痛ではなく緊張型頭痛を疑い、逆に瞬間的に頭痛が起きたとすると、くも膜下出血や脳動脈解離などの深刻な血管障害や、群発頭痛、RCVS(可逆性脳血管攣縮症候群)を疑います。

片頭痛のバリエーション

日本には片頭痛持ちの方が1000万人いると言われており、小児では男女差はなく、思春期以降は男女比は1:3になるとされます。年齢とともに頻度が減り、60歳以降では少ないと言われます。月経の際に起こる場合は月経開始2日前から月経3日目が多く、より重症なのが一般的です。その他、前兆しかないタイプや、めまいと頭痛が同時に起こる前庭片頭痛など、様々なパターンがあり、国際頭痛分類では片頭痛だけで30種類以上に分類されます。それぞれで薬の選び方にはコツがありますのでご相談下さい。

生活の中での注意事項

心理的ストレスを避けるのは言うまでもありませんが、簡単なことではありません。睡眠はリズムが大切で、規則正しくとることが望ましく、寝だめはよくありません。ライブ会場などの激しい光・音、柔軟剤などの過度な匂いは避けましょう。食事では、炭水化物を控える「ロカボ(大盛り、お代わり、パンとパスタのように炭水化物+炭水化物は避ける)」「カーボラスト(食事の最後に炭水化物を摂る。先に摂るのは野菜や肉。)」に取り組むことで、片頭痛が激減するというデータが2021年に発表されました。急激な血糖の変化が頭痛に関係するのは間違いなさそうです。ケトン体が出るほどの低糖質ダイエットは逆に危険ですからやめましょう。また、アレルギーほど神経質になる必要はありませんが、血管の収縮や拡張に影響のある食物を避けるのは一理あります。従来から言われているのは次の通りです。

摂った方がいいもの

マグネシウム

炒りごま・ひじき・玄米・大豆と大豆製品・海藻類等。

ビタミンB2

うなぎ・レバー類・カレイ・ほうれん草・納豆等。

避けた方がいいもの

チラミン

赤ワイン(ポリフェノールは関係ありません)、熟成チーズ、チョコレート・ココアなどのカカオ製品、漬け物類、発酵食品、薫製魚、トリの肝臓、イチジク、ナッツ、柑橘類。

その他、ナツシロギク(feverfew;フィーバーフュー)の摂取が有効というデータもありますが、妊娠中には危険であるなど、リスクもあります。

このように生活上の注意は様々ありますが、頭痛外来は、あくまでそうした制約なく暮らせるようになることを目標にしていることを強調しておきます。

片頭痛は一生続くのか

続きません。

残念ながら片頭痛には今のところ根治療法はありません。しかし、患者さん自身の身体も生活環境も変化すること、5年前の知識は使い物にならないくらい医学の進歩が速いことの2つの理由で、今と状況が変わらないとは到底考えられず、一生片頭痛が続くとは考えられません。現時点で最適な治療を行い、最低限、薬物乱用頭痛や、痛覚変調性疼痛(後述)への移行を回避し、目の前の生活の質を改善させましょう。同時に常に最新の情報を一緒に勉強しましょう。

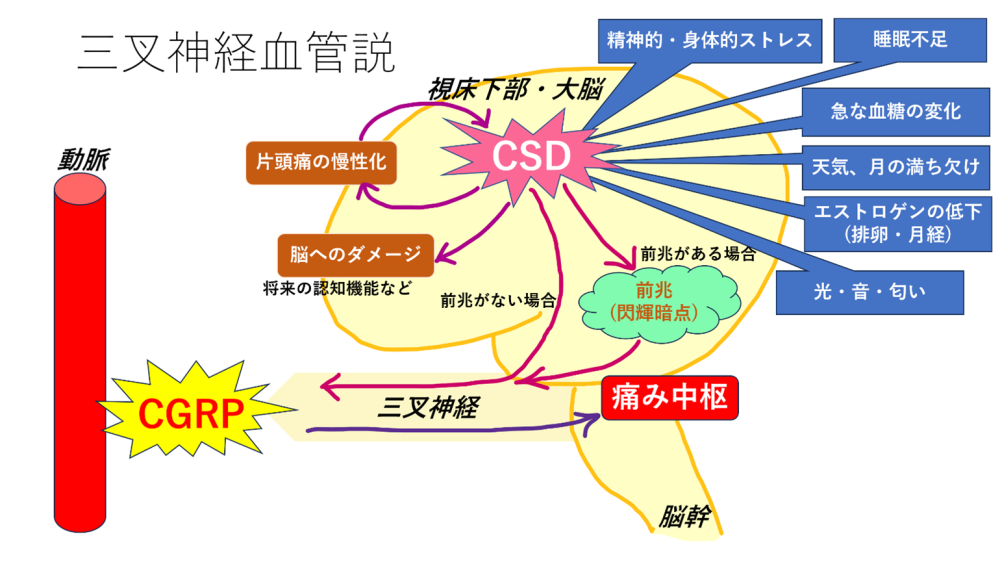

片頭痛はどんな仕組みで起こるのか

現在は三叉神経血管説という仮説に基づいてあらゆる治療が設計されています。三叉神経血管説は少し複雑です。現場は大きく分けて、脳(中枢)と、脳の外の三叉神経と血管の接続部(末梢)の2か所あります。順を追うと、ストレスなど何らかの誘因で、脳の視床下部で異常な電気信号がスタートし、電流が大脳を駆け巡ったのち、三叉神経という神経から脳の外へ飛び出し、硬膜の血管に炎症を起こす、という流れです。

脳(中枢)での電気信号の異常が、眠気、あくび、嘔気、倦怠感、めまい、閃輝暗点などの予兆や前兆に関わり、三叉神経(末梢)での炎症が拍動性の頭痛本体に関わるとされています。

脳(中枢)での異常な電気信号をCSD(cortical spreading depression:皮質拡張延性抑制)と呼び、三叉神経(末梢)で起こる炎症を神経原性炎症と呼びます。神経原性炎症に関わる最も重要な物質がCGRP(calcitonin gene-related peptide:カルシトニン遺伝子関連ペプチド)というタンパク質です。

CSDでは微小な脳血流減少が起きるため、片頭痛に伴う脳梗塞のリスクになります。前兆のある片頭痛に低用量ピルが禁忌なのはこのためです。

繰り返すとどうなるか

片頭痛で特に問題となるのが、回数です。一般に月14日以下の片頭痛を習慣性片頭痛、15日以上の片頭痛を慢性片頭痛と呼びます(厳密には頭痛が15日以上、うち片頭痛が8日以上)。習慣性片頭痛は年間3%の確率で慢性片頭痛に移行するとされ、これは片頭痛が年齢とともに徐々に頻度が増す可能性がということになります。回数が増える原因として、CSDが繰り返され脳が片頭痛を覚えてしまうこと、CGRPによる神経原性炎症が鎮まることなく長引いてしまうことが推測されます。

何十年という長期間片頭痛を繰り返すことで、脳MRI上の異常(無症候性脳梗塞)が増えること、片頭痛があらゆる認知症と相関関係にあることは多くの文献で証明されています(因果関係は証明されていません)。そのため、片頭痛はできるだけ若いうちに、回数を減らす予防治療を行うべきであるというのが、現在の常識となっています。予防治療については後述します。

前兆と予兆の違い

どちらも頭痛が起こる前の症状という点で似ていますが、片頭痛では予兆と前兆を明確に区別します。どちらなのか診断するのは専門医でないと難しいかもしれません。時系列的には、予兆が先で、前兆が後です。重要なのは前兆で、ある方とない方がいます。前兆がある場合は低用量ピルが禁忌となるため、見分けは大切です。国際頭痛分類では人生で2回以上の前兆がないと「前兆あり」とは判定されませんが、1度でもあった場合は「前兆あり」と同様の対応をすることが無難と思われます。

前兆(aura):一過性に脳の機能が障害されるものをいいます。閃輝暗点、感覚障害、片麻痺、呂律難など、あたかも「一過性脳虚血発作(TIA):一時的な脳梗塞」のような症状です。

予兆(prodrome):発作前の漠然とした症状で、症状を説明できる大脳皮質の場所(側頭葉、後頭葉など)が特定できないものをいいます。急に肩がこる、何となく嫌な気分、食欲が落ちる、生あくび、首周りがもやもやする等です。

閃輝暗点のイメージ動画:https://www.youtube.com/watch?v=qVFIcF9lyk8

低用量ピルについて

「前兆のある片頭痛」に対して経口避妊薬(低用量ピル:OCやLEP)は絶対禁忌=使ってはいけないというのは世界中の常識(日本のガイドライン、WHOMEC、UKMEC)です。片頭痛自体でも、低用量ピル単体でも、脳梗塞のリスクが上がるため、その両方が足し算されると非常に危険だからです。頭痛診療ガイドライン2021では、45歳未満での虚血性脳卒中リスクは、前兆があると2倍、喫煙やピル内服があると7~9倍に増加するとされ、前兆がある場合のピル内服は原則禁忌(推奨度A)と記載されています。脳卒中ガイドライン2021ではピルは喫煙よりはリスクは低い、UKMECでは5年以上経過した場合はややリスクが低いと分類されますが、利益を上回るリスクがあると厳しい記載があることに変わりありません。とはいえ、月経困難症、卵巣嚢腫や子宮内膜症など、婦人科疾患を治療している場合は、治療自体は継続することが望ましく、婦人科医師の判断で、黄体ホルモン製剤(ディナゲスト®等)など低用量ピル以外の治療に変更することが考慮されます。こうした際は、当院と婦人科の連携が望ましく、信頼のできる婦人科へ紹介します。

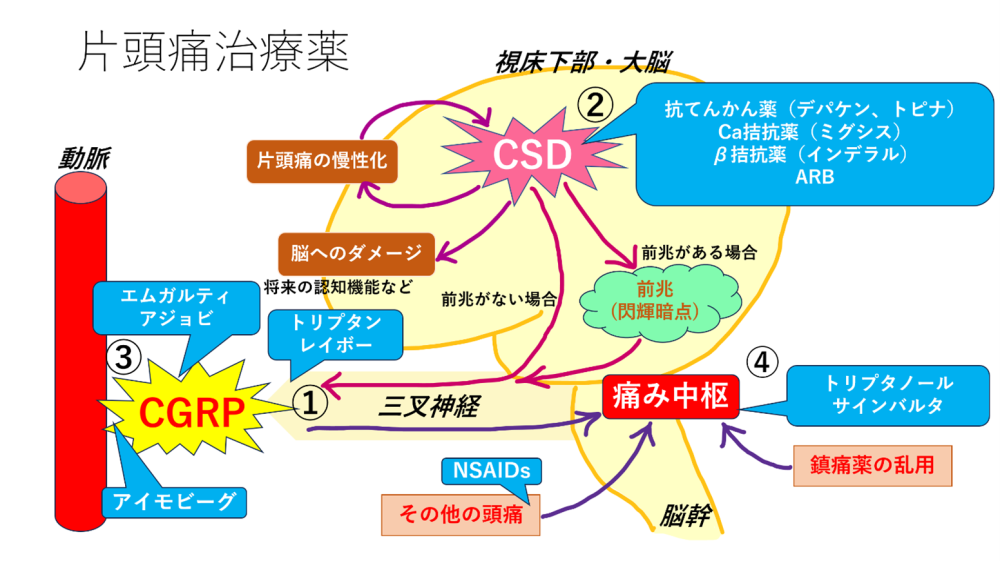

片頭痛治療の概略

片頭痛の治療は大きく「急性期治療薬」と「予防薬」の2種類に分かれます。片頭痛は頭痛ではなく発作です。発作を止めるのが、「急性期治療薬」で、その代表がトリプタン・ラスミジタンです。逆に言えばトリプタン・ラスミジタンは鎮痛薬ではなく発作止めと理解すると分かりやすくなります。今どき片頭痛に鎮痛薬は使わないと思ってよいかと思います。

一方で、先述の通り、片頭痛は早期治療、予防療法第一というのが現在主流の考え方です。予防薬は連日内服するもの、月1回の注射薬があります。予防薬を導入する片頭痛頻度の目安は月2回で、月4回あれば注射薬も含め強く推奨されます。いかに片頭痛を慢性化させないか、が片頭痛治療の核心です。

理論的には、治療薬は中枢のCSDを狙うもの、末梢のCGRPを狙うものの2つに分類できます。

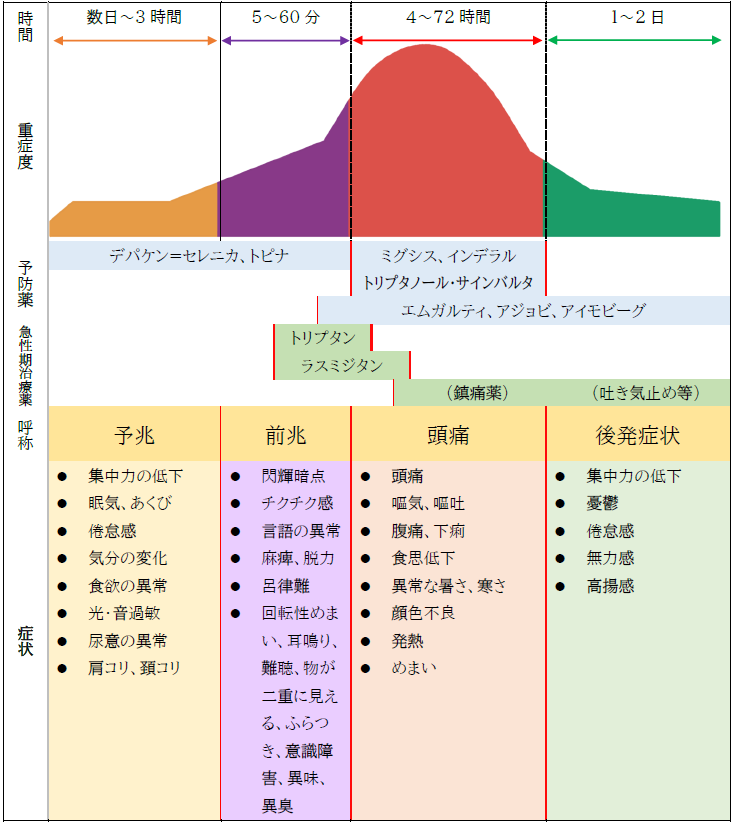

急性期治療薬(図①)

1920年代にエルゴタミン(クリアミン®)、1990年代にトリプタンが開発され、2022年にはレイボー®(ラスミジタン)が発売され、今後はゲパントの発売が期待されています。進化の過程は、治療ターゲット精度を上げる歴史でもあり、新しい薬ほど安全性(中毒性や血管収縮作用といったリスクが低いこと)が高くなっています。

現在最も使われているのがトリプタンです。トリプタンは5種類が発売されており、各々個性があります。トリプタンは内服のタイミングが非常に重要で、頭痛が頂点に達する1時間前に内服する必要があります。

レイボー®(ラスミジタン)は、安全性・有効性が非常に高く、内服タイミングが1時間遅れても有効と便利な薬ですが、めまいと倦怠感が出る場合があります。

NSAIDs(ロキソニン®等)やアセトアミノフェン(カロナール®)も使用可能ですが、鎮痛薬なので効果は限定的です。

予防薬(※本稿は医薬品の保険適用外の使用を推奨するものではありません)

予防薬の調整こそ頭痛外来の役割、と言って過言ではないほど、重要なテーマです。主に、中枢(CSD)に作用する薬、末梢(CGRP)を狙うものに分類され、そのほかに「痛覚に作用する薬」も使います。副作用やコストを考慮しながら、複数の予防薬を組み合わせることが多いです。

予防薬を使うからには目標設定が欠かせません。これは後述します。予防薬は抗てんかん薬や抗うつ薬と分類される薬も登場しますが、これは片頭痛用に開発された訳ではない薬を片頭痛にも使うからであり、処方されたからてんかんやうつという訳ではありません。あくまで片頭痛の治療です。主な予防薬は以下の通りです。

中枢(CSD)に作用するもの(図②)

抗てんかん薬

デパケン®・セレニカ®(バルプロ酸)、トピナ®(トピラマート)、ガバペン®(ガバペンチン)。デパケンは日本の片頭痛治療薬の代表、トピナは欧米の片頭痛治療薬の代表です。ガバペンはデパケン、トピナでうまくいかない場合に使います。いずれも定期的な血液検査は必須です。

カルシウムチャンネルブロッカー

Ca拮抗薬とも呼びます。一般には高血圧の薬として有名です。日本で開発されたミグシス®(ロメリジン)は血圧低下作用も少なく、特に治療初期に使いやすい薬です。

アンジオテンシンIIAT1受容体拮抗薬

ARBと略します。血圧低下作用があるので使うシーンは限られます。

ベータブロッカー

β拮抗薬とも呼びます。気管支喘息の方は使えません。片頭痛ではインデラル®(プロプラノロール)が有名です。血圧と脈拍が少し低下するため、用量調整で対処します。

末梢(CGRP)に作用するもの(図③)

CGRP関連製剤と呼びます。2021年に発売された新しい薬です。片頭痛専用としては20年ぶりの新薬です。非常に高い効果と安全性が期待できることから、欧州、米国では片頭痛予防薬として最初に使うべき薬と位置付けられています。日本では予防薬の2番目として使用可能です。医学上の成人=15歳以上で使用することができます。3割負担で月12000円というコストを除けば「使うべき薬」「片頭痛治療の基本」です。

抗CGRP抗体

エムガルティ®(ガルカネズマブ)、アジョビ®(フレマネズマブ)

抗CGRP受容体抗体

アイモビーグ®(エレヌマブ)

さらに、ゲパント、ジーパントという名称で複数の薬が発売に向け準備が進んでいます。今後に注目です。

CGRP関連製剤は、抗CGRP抗体の エムガルティ®(ガルカネズマブ)、アジョビ®(フレマネズマブ)、抗CGRP 受容体抗体のアイモビーグ®(エレヌマブ)の3剤を指します。これらについては専用ページをご覧下さい。

痛覚のコントロールを行うもの(図④)

抗うつ薬

トリプタノール®(アミトリプチリン)、サインバルタ®(デュロキセチン)が代表です。「頭が痛くない日がない」「市販薬の薬物乱用状態」の場合には必須の薬です。うつは関係ありません。

ヒトの「身体の痛み」には、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、痛覚変調性疼痛の3種類があります。片頭痛はこの中で主に侵害受容性疼痛と思われますが、適切な治療(トリプタンや予防薬)を使わず、繰り返し片頭痛が起き続けることで、痛覚変調性疼痛を合併しうると考えられています。痛覚変調性疼痛は少し難しい概念ですが、「痛い出来事が繰り返されることで、より痛みを感じやすく敏感になっている状態」「痛みを繰り返すことで、脳にとっては痛みを感じる練習になってしまい、痛みへのハードルが下がってしまい、小さな痛みでもすぐに強い痛みと感じてしまう状態」で、なんだかよく分からないけれど、ほぼ毎日頭が痛い、という状況となります。これらの薬は、脳の「痛み方」を「正常な鈍感さ」に戻す薬です。

片頭痛治療では、これらの薬で痛覚変調性疼痛をゼロに近づけ「普通の片頭痛」だけが残る状態とし、最終的に片頭痛専用の治療(CSDやCGRPをターゲットにした薬)のみでコントロールすることを目指します。元々うつで既に精神科で治療を受けている方の場合は、作用が重複することがあるので、精神科医と連携しながら使用します。

重症度評価、目標設定、長期治療計画

片頭痛に限らず、病気の治療は目標設定と、長期の治療計画が不可欠です。

当院での予防治療は「HIT-6が50点以下、MIBS-4が4点以下の状態を20か月以上続いたら薬を減らし、卒薬を目指す」という目標にしています。HIT-6(ヒットシックス)、MIBS-4(ミブスフォー)は片頭痛の重症度を測るスコアリングです。HIT-6は頭痛そのものの重症度、MIBS-4は頭痛間欠期(片頭痛発作が起きていない時の頭痛に備える辛さ)を測定します。当院では月に1回はWeb問診で両者を測定します。「HIT-6が50点以下、MIBS-4が4点以下」というのは「片頭痛が月2~3回ある程度で、片頭痛発作が起きても急性期治療薬で十分しのげる状態」に相当します。

理論上、予防薬は一時的に片頭痛を防ぐだけです。しかし、CGRP関連製剤がデビューした後、CGRP関連製剤を1年半~2年使用して中止すると、頭痛が元の状態には戻らないということが徐々に分かってきました。その仕組みはまだ解明されていませんが、夢のある話です。少なくともCGRP関連製剤の継続期間は、6か月~1年では短く、1年半~2年が望ましいと考えます。

治療期間については、3つのフェーズに分けるイメージです。「HIT-6が50点以下、MIBS-4が4点以下」になるまでの期間、「HIT-6が50点以下、MIBS-4が4点以下」をキープする期間、予防治療をやめた後の観察期間です。現実には予防治療をやめたくないという方も多く、安全な範囲であれば、長期継続も選択肢となります。また、年単位での治療になると、進学、就職、出産など様々なライフイベントがありそれに合わせて治療フェーズも調整する必要があります。頭痛外来は、計画的な治療をきちんと行うために存在しています。

月経時片頭痛の治療

月経開始2日前から月経3日目までの頭痛を月経時片頭痛と言い、頭痛の時間が長く、痛みも強いのが特徴です。通常の片頭痛に加え、エストロゲン、プロスタグランジンという物質が関与する仕組みが加わるため、急性期治療にひと工夫が必要です。通常は、トリプタンにNSAIDsを同時併用する方法をとります。NSAIDsは何でもよいですが、トリプタンは特にアマージ®(ナラトリプタン)、ゾーミッグ®(ゾルミトリプタン)が有用です。予防治療は月経時片頭痛にも有効ですが、頭痛外来の最大限の治療だけではどうしても解決できない場合もあり、その際は婦人科にホルモン療法を依頼することがあります。

妊娠中に使える薬

妊娠中、特に後半になると片頭痛の痛みは60-80%の女性で大幅に減少するため、薬剤の出番自体が少なくなります。妊娠中に使える薬を後ろに示す表にまとめました。最終月経初日~27日目は無影響期で特に心配はいりません。4~12週では胎児の器官形成期のため、薬剤の使用は極力控えてください。13週以降は、催奇形性は問題になりませんが、胎児への毒性が問題となります。現実的に使える薬は、トリプタン、カロナール®に限られ、どうしても予防薬が必要な場合は、トリプタノール®(30mg/日以下)、インデラル®とし、分娩2-3週前に中止しましょう。妊娠の予定がある場合は、必ず医師に伝えて下さい。また、妊娠した場合は、すぐに内服をやめ、ご連絡下さい。一方、授乳については、バファリン®、クリアミン®以外、ほぼ全てのトリプタンと予防薬が使用可能です。ラスミジタンやCGRP関連予防薬は、おそらく安全と推測されますが、データが不十分です。

小児~10代の片頭痛

基本的な考え方は成人(医学的な成人=15歳)と同じです。ただ、経験上、若年であるほど、急性期治療薬はトリプタンを使わず鎮痛薬で十分な効果を発揮する場合が多いです。鎮痛薬はカロナール®(アセトアミノフェン)、ブルフェン®(イブプロフェン)を体重換算した量で使用します。その他制吐剤も使います。予防薬としてはハイボン®(ビタミンB2)は安全性が高く有用です。片頭痛以外に、起立性調節障害、過敏性腸症候群が併存していることが多く、小児科・消化器内科と連携し、合わせて治療する必要があります。進級・進学に影響するため、学校側にも理解を求める必要があり、必要に応じて診断書等を発行します。

さあ治療を始めましょう!

Step.1 血液、MRIのチェックを済ませる(初診)

全く違う原因で頭痛になっていないか、今後治療薬を使っても問題がないかを確かめます。甲状腺ホルモンの確認、低用量ピル内服の確認は大切です。また、トリプタンは「脳血管障害がある場合は禁忌」ですから、当院ではMRIで異常が無いことを確認してから処方します。

Step.2 自分で片頭痛かどうかが分かる

緊張型頭痛(「普通」の頭痛)と混ざっている場合がほとんどです。外来で見分け方を説明しますので、最初のうちは頭痛記録をつけながら、片頭痛発作、特にその始まりを見分けられることを目指しましょう。

Step.3 自分に合ったトリプタン・ジタンを上手く使えるようになる(2回目の外来)

トリプタンは片頭痛対処の基本で、5種類あります。MRIで脳血管の異常が無いことを確認できたら処方します。トリプタンの次世代型とも言えるジタンは2022年に第1号の「ラスミジタン」が初めて発売されました。脳の血管の異常の有無に関わらず使用可能で、トリプタンで問題だった「飲み遅れ」の心配がありません。トリプタンが効かなかったら、内服のタイミングが合っていないか、その時の頭痛は片頭痛ではない可能性があります。またトリプタン・ジタンが効いたものの、副作用が強ければ、違う種類のトリプタン・ジタンに変えた方が良いかもしれません。それぞれの特性を理解できれば、全種類試しても構いませんが、大抵は2、3種類くらい試すと、決まったものに落ち着きます。結果を記録し、外来で報告してください。

Step.4 片頭痛の回数を数えられる

トリプタン・ジタンを使いこなせるようになると、週または月に何回片頭痛が起きているかが数えやすくなるはずです。片頭痛は何日か連続したり、全く無かったりと、散発的に起こるのが普通です。また1回の発作が最大3日続くこともあり、その場合は1回と数えましょう。

Step.5 自分に合った予防薬の選択ができる

予防薬は原則として毎日内服する薬です。予防薬の導入の最大の目的は、薬物乱用頭痛(月に10回以上トリプタンやジタンを内服すること)を回避することです。それは、トリプタンを10回以上使うのは我慢するのではなく、10回以下で済むように予防薬を調整するということです。月に2回以上であれば「予防薬を使っても良い」、8回を超えたら「予防薬使用が強く勧められる」状態です。その他、前兆のみで頭痛が起きない片頭痛の場合、片麻痺型片頭痛の場合、トリプタンが身体に合わない場合、脳動脈瘤など脳血管障害や何らかの理由でトリプタンが使えない場合は、予防薬のみで片頭痛が起こらないように抑え込む手段があります。

頭痛記録とスコアリング

痛みは自分にしか分からず、薬を飲む判断は自分でするしかありませんが、記録・スコアをつけることで、治療の精度はグンと上がります。スコアはWeb問診にお答え頂くことで自動的に算出されるようにしています。頭痛記録は目的が診断か治療の効果判定か、により書き方も変わります。院内にある実際の記録を参照してください。

片頭痛発作のフェーズと対応する薬

代表的な片頭痛治療薬

| 分類名 | 細分類 | 製品名(先発品) | 一般名(ジェネリック) | コメント | 妊婦 | 授乳 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5-HT 1B/1D 作動薬 |

短時間作用型 トリプタン |

イミグラン | スマトリプタン | 強め。用量2段階。点鼻・注射も。 | B3 | L3 |

| マクサルト | リザトリプタン | 強め。用量1段階。口で溶ける。 | B1 | L3 | ||

| レルパックス | エレトリプタン | やや弱め。用量2段階。 | B1 | L3 | ||

| 長時間作用型 トリプタン |

ゾーミッグ | ゾルミトリプタン | 強め。用量2段階。口で溶ける。 | B3 | L3 | |

| アマージ | ナラトリプタン | やや弱め。用量1段階。 | B3 | L3 | ||

| 5HT-1F 作動薬 |

ジタン | レイボー | ラスミジタン (ジェネリック未発売) |

安全性が高い。内服タイミングが遅れても有効。用量3段階。 |

×~△ | △ |

| エルゴタミン | ー | クリアミン | 現在ではあまり使われない | × | L4 | |

| 予防薬 (CGRP) |

CGRP抗体 | エムガルティ | ガルカネズマブ | CGRPそのものを除去する。 | B1 | ND |

| アジョビ | フレマネズマブ | B1 | ND | |||

| CGRP受容体抗体 | アイモビーグ | エレヌマブ | CGRPがあっても作用させない。 | B1 | ND | |

| 予防薬 (循環器系) |

Caチャンネル ブロッカー |

ミグシス | ロメリジン | 頭痛の持続時間を減らす。 | 禁 | 回避 |

| アムロジン | アムロジピン | 血圧低下に注意。 | C | L3 | ||

| ARB | オルメテック | オルメサルタン | 血圧低下に注意。 | D | L3 | |

| βブロッカー | インデラル | プロプラノロール | 徐脈、血圧低下に注意。喘息不可。リザトリプタンと併用不可。 | C | L2 | |

| 予防薬 (神経系) |

抗てんかん薬 | デパケン、セレニカ | バルプロ酸ナトリウム | 予兆・前兆を抑え、片頭痛の頻度と減らす。バルプロ酸は定期的な血液中濃度測定が必要。 | D | L4 |

| トピナ | トピラマート | D | L3 | |||

| リボトリール | クロナゼパム | B3 | L3 | |||

| 抗うつ薬 (三環系) |

トリプタノール | アミトリプチリン | 痛覚変調性疼痛の治療薬。薬物乱用頭痛など片頭痛以外にも有効。 | C | L2 | |

| 予防薬 (漢方) |

漢方薬 | 呉茱萸湯 | 31:ごしゅゆとう | 冷え性など体質に併せて使う。 | ||

| 桂枝人参湯 | 82:けいしにんじんとう | |||||

| 制吐剤 | ドパミン拮抗薬 | プリンペラン | メトクロプラミド | 嘔気への効果のほか、鎮痛薬と併用することで片頭痛を穏やかに緩和。 | A | L2 |

| ナウゼリン | ドンペリドン | B2 | L3 | |||

| 鎮痛薬 | NSAIDs 消炎鎮痛解熱薬 |

ロキソニン | ロキソプロフェン | 月経時片頭痛の際にトリプタンと併用。胃潰瘍、腎障害、喘息に注意。 胃薬と併用。脱水を避ける。 |

(C) | (L2) |

| ブルフェン | イブプロフェン | C | L1 | |||

| ボルタレン | ジクロフェナク | C | L2 | |||

| セレコックス | セレコキシブ | 12時間持続。比較的胃に優しい。 | B3 | L2 | ||

| 中枢性鎮痛解熱薬 | カロナール | アセトアミノフェン | 肝障害に注意。胃潰瘍を起こさない。 1回500-1000mg、1日最大4000mg。 |

A | L1 |

妊婦:オーストラリア基準(A,B1:可、B2,3:禁とは言えない、C,D:禁。)

授乳:Hale’s lactation risk rating(L1:可、L2:おそらく可、L3:おそらく安全、L4:おそらく危険)

主な市販薬の成分一覧(単位はmg)

| 成分 | アセトアミノフェン | ロキソプロフェン | イソプロフェン | アセチルサリチル酸 | エテンザミド | イソプロピルアンチピリン | アリルイソプロピルアセチル尿素 | ブロムワレリル尿素 | 無水カフェイン | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NSAIDs | ピリン | 鎮静剤 | ||||||||

| 処方薬 | カロナール | <1000 | ||||||||

| ロキロニン | 60 | |||||||||

| ブルフェン | 200 | |||||||||

| バファリンA330 | 660 | |||||||||

| SG顆粒 | 250 | 150 | 60 | 50 | ||||||

| 市販薬 | バファリンA | 660 | ||||||||

| バファリンライト | 440 | |||||||||

| バファリンプレミアム |

130 |

130 | 60 | 80 | ||||||

| バファリンプレミアムDX | 160 | 160 | 50 | |||||||

| バファリンルナi | 130 | 130 | 80 | |||||||

| ロキソニンS | 60 | |||||||||

| ロキソニンSプラス | 60 | |||||||||

| ロキソニンSクイック | ||||||||||

| ロキソニンSプレミアム | 60 | 60 | 50 | |||||||

| イブA錠 |

150 |

60 |

80 | |||||||

| イブA錠EX | 200 | 60 | 80 | |||||||

| イブクイック | 150 | 60 | 80 | |||||||

| イブクイック頭痛薬DX | 200 | 60 | 80 | |||||||

| タイレノールA | 300 | |||||||||

| 新セデス | 160 | 400 | 60 | 80 | ||||||

| セデス・ハイ | 250 | 150 | 60 | 50 | ||||||

| セデス・ハイG | 250 | 150 | 60 | 50 | ||||||

| セデスV | 160 | 400 | 60 | 80 | ||||||

| セデスファースト | 160 | 400 | 80 | |||||||

| セデスキュア | 150 | 60 | 80 | |||||||

| ノーシン | 300 | 160 | 70 | |||||||

| ノーシンピュア | 150 | 60 | 80 | |||||||

| ノーシンアイ | 65 | 150 | ||||||||

| ノーシンエフ200 | 200 | |||||||||

| リングルアイビー | 150 | |||||||||

| リングルアイビーα200 | 200 | |||||||||

| ナロン | 265 | 300 | 200 | 50 | ||||||

| ナロンエースプレミアム | 150 | 500 | ||||||||

| ナロンエースT | 144 | 84 | 200 | 50 | ||||||

| ディパシオIpa | 150 | 60 | 80 | |||||||

| 参考 | レッドブル250ml | 80 | ||||||||

| リポビタンD | 50 | |||||||||

| コーヒー140ml | 80 | |||||||||

イソプロピルアンチピリン

ピリン系に属する解熱鎮痛薬。重篤な副作用により、製造販売が禁止された国もある。副作用:発疹、血液障害など。

アリルイソプロピルアセチル尿素

鎮痛薬ではなく催眠・鎮静剤。1926年デビュー。中毒死や、出血性紫斑病などの重篤な副作用があり1930~1940年代には欧米で使用が警告・禁止された。その他有害事象の報告が続き現在は日本のみで使用されている。

ブロムワレリル尿素

催眠・鎮静剤。1907年デビュー。急性中毒で死亡することから、当初から自殺目的での使用が相次ぎ戦後も1950~60年代の第二次自殺ブームの主役となった。副作用は頭痛、嘔気、脳萎縮、精神症状など。

カフェイン

近年ではアッパー系ドラッグと認識されている。1回量でエナジードリンク1本に相当することに注意。1日200mgを越えると頭痛の原因になることがある。中毒性あり。

CGRP関連製剤一覧

※保険組合によっては、「付加給付」制度で補助が出る場合があります。詳細は医師と保険組合にご確認下さい。

| 商品名 | エムガルティ Emgality | アジョビ Ajovy | アイモビーグ Aimovig |

|---|---|---|---|

| 一般名および有効成分 | ガルカネズマブ120mg | フレマネズマブ225mg | エレヌマブ70mg |

| 海外承認日 | 2018年9月(米国) | 2018年9月(米国) | 2018年5月(米国) |

| 国内発売日 | 2021年4月 | 2021年8月 | 2021年8月 |

| 分類 | ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤 | ヒト抗CGRP受容体 モノクローナル抗体 |

|

| 原理 | CGRPに結合 | CGRPの受容体に結合 | |

| 使用方法 | 初月2本注射 その後毎月1本注射 |

4週間ごと1本注射、または 12週間ごと3本注射 |

4週間ごと1本注射 |

| 添加剤(1本中) | L-ヒスチジン 0.5mg、L-ヒスチジン塩酸塩水和物1.5mg、ポリソルベート80 0.5mg、塩化ナトリウム8.8mg | エデト酸ナトリウム水和物0.204mg、L-ヒスチジン 0.815mg、L-ヒスチジン塩酸塩水和物3.93mg、ポリソルベート80 0.5mg、精製白糖73mg | 精製白糖73mg、ポリソルベート80 0.1mg、pH調整剤 適量。 |

| 1本あたり薬液量 | 1.0mL | 1.5mL | 1.0mL |

| 薬液pH | 5.3-6.3 | 5.2-5.8 | 5.2 |

| 浸透圧比(対生理食塩水) | 約1 | 約1.0-1.6 | 1 |

| 注射方法 | 自動注入器 | ||

| 注射針 | 27G(0.4mm) | ||

| 注射針が刺さる長さ | 5mm | 6mm | 4mm |

| 妊婦、授乳婦、18歳未満 | 原則不可 | ||

| 最高血中濃度到達時間(tmax) | 4.6日(1本の場合) | 7.0日(1本)、5.0日(3本) | 5.6日 |

| 血中濃度半減期(t1/2) | 28.7日(24.8-32.8日) | 33.6日 | 28日 |

| 1本あたりの薬価(発売時) | 原価;42,675円/本 3割負担:12,802円/本 |

原価;39,090円/本 3割負担:11,727円/本 |

原価;38,980円/本 3割負担:11,694円/本 |

| 注射手技料(当院) | 200円(3割負担60円) | ||

| 3割負担での初回 | 25,605円(初回は2本) | 11,727円 | 11,694円 |

| 3割負担で1日当たり | 約440円 | ||

| 重篤な副作用 | アナフィラキシー | アナフィラキシー | アナフィラキシー、腸閉塞 |

| 1%以上の確率の副作用 | 疼痛(10.1%)、注射部位反応(紅斑、掻痒感、内出血、腫脹)(14.9%) | 注射部位疼痛(21.9%)、硬結(19.3%)、紅斑(17.7%) 注射部位反応(掻痒感、発疹) |

便秘(1.5%)、注射部位反応(1.5%)、白血球減少(1.5%) 傾眠(2.2%) |

| 薬剤に対する抗体出現率 | 15.5%/1.5年 | 2.3%/1-1.5年 | 9.8%/5年 |

| 中和抗体出現率 | 13.8%/1.5年 | 1.2%/1-1.5年 | 0.8%/5年 |

| 2025/1までの当院のべ導入数 | 388名(在宅198名) | 333名(在宅160名) | 317名(在宅181名) |

CGRP関連製剤は、抗CGRP抗体の エムガルティ®(ガルカネズマブ)、アジョビ®(フレマネズマブ)、抗CGRP 受容体抗体のアイモビーグ®(エレヌマブ)の3剤を指します。これらについては専用ページをご覧下さい。